Gli scienziati hanno recentemente scoperto che le interazioni tra diversi virus possono riattivare virus dormienti, portando a malattie. Questa scoperta potrebbe spiegare perché i casi di herpes possono riemergere anche dopo lunghi periodi di inattività nel corpo.

Negli Stati Uniti, la maggior parte delle persone contrae l’herpes orale, noto come virus dell’herpes simplex di tipo 1, intorno ai 20 anni. Dopo la prima infezione, che di solito si verifica entro 1 o 2 settimane, il virus si stabilisce in uno stato dormiente nei nervi facciali.

Tuttavia, ci sono momenti in cui il virus può riattivarsi, causando sintomi lievi simili a quelli del raffreddore.

In totale, esistono otto ceppi di virus dell’herpes in grado di infettare gli esseri umani. Alcuni di questi ceppi possono provocare malattie come la varicella, la mononucleosi e persino alcuni tipi di cancro.

«Si stima che circa il 95% della popolazione sia stato infettato da almeno un ceppo di virus dell’herpes, ma molte persone non presentano mai sintomi evidenti», afferma il co-autore dello studio, il Dr. Rolf Renne, professore di genetica molecolare e microbiologia all’Università della Florida (UF) e membro dell’UF Genetics Institute e dell’UF Health Cancer Center.

«La domanda cruciale è: cosa scatena la riattivazione di questi virus e porta alla malattia?»

In collaborazione con i ricercatori della Washington University di St. Louis, MO, Renne e il suo team hanno studiato il virus dell’herpes umano 8, noto per il suo legame con il sarcoma di Kaposi. I risultati della loro ricerca sono stati pubblicati in una rivista specializzata.

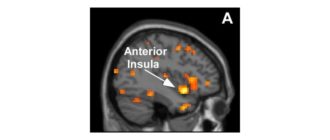

Utilizzando inizialmente un modello murino e successivamente replicando le scoperte su soggetti umani, il team ha osservato che, dopo l’infezione iniziale, una proteina chiamata interferone gamma mantiene il virus in uno stato dormiente all’interno dell’organismo.

Tuttavia, l’effetto protettivo dell’interferone gamma può essere annullato da un’infezione parassitaria da vermi helminth, che sono comuni nell’Africa sub-sahariana, area in cui è anche frequente il sarcoma di Kaposi.

I ricercatori hanno notato che una proteina chiamata interleuchina 4 viene rilasciata dal sistema immunitario per combattere l’infezione da elminti. Tuttavia, questo rilascio blocca l’azione dell’interferone gamma, attivando nel contempo la replicazione del virus dell’herpes.

La replicazione virale causa l’infezione di nuove cellule, aumentando il rischio di sviluppare tumori maligni.

Il Dr. Herbert W. Virgin IV, autore senior della ricerca, afferma:

«La capacità del virus di ‘percepire’ la risposta immunitaria a un verme e di reagire riattivandosi è un esempio notevole di co-evoluzione. Crediamo che con il tempo emergeranno altre interazioni tra vari agenti infettivi e il sistema immunitario, altrettanto sofisticate e subdole. Comprendere queste dinamiche ci aiuterà a navigare in un mondo microbico sempre più complesso».

Recentemente, ricercatori dell’Università di Montreal in Canada hanno riportato che una piccola molecola presente nelle urine delle donne in gravidanza potrebbe bloccare la crescita del sarcoma di Kaposi, oltre a una varietà di altri tumori. Questa molecola è un metabolita, un prodotto dell’ormone della gravidanza gonadotropina corionica umana.

Infine, nel 2013, è stato pubblicato uno studio che suggeriva che un tipo di nanoparticella potesse essere utilizzato per veicolare vaccini contro HIV, papillomavirus umano, herpes, influenza e altre malattie respiratorie. Queste scoperte rappresentano un passo avanti significativo nella lotta contro virus e tumori, aprendo nuove strade per la ricerca e il trattamento.

Nuove Scoperte e Prospettive per il Futuro

Nel 2024, la ricerca continua a mettere in luce il complesso legame tra virus dormienti e il sistema immunitario. Studi recenti indicano che le interazioni tra virus e agenti patogeni possono influenzare non solo la riattivazione del virus dell’herpes, ma anche la risposta immunitaria globale dell’organismo. Ad esempio, alcuni studi hanno dimostrato che virus come l’HIV possono alterare l’immunità, facilitando la riattivazione di altri virus dormienti.

Inoltre, le nuove tecnologie di sequenziamento del genoma stanno permettendo ai ricercatori di identificare meglio le varianti virali e le loro interazioni con l’ospite. Questo potrebbe portare a strategie di prevenzione più efficaci, nonché a terapie mirate per ridurre l’impatto delle infezioni virali persistenti. La speranza è che, comprendendo meglio queste dinamiche, si possa sviluppare un approccio integrato per la gestione delle malattie virali e dei tumori associati.

In conclusione, la continua esplorazione delle interazioni tra virus dormienti e il sistema immunitario è essenziale per affrontare le sfide della salute pubblica nel futuro. La ricerca in questo campo non solo arricchisce la nostra comprensione della biologia virale, ma offre anche promesse per lo sviluppo di nuove terapie e strategie preventive. Restiamo dunque in attesa di ulteriori scoperte che potrebbero rivoluzionare il nostro approccio a queste malattie.»