Lo spasmo emifacciale è una condizione in cui i muscoli si contraggono in tic o contrazioni su un lato del viso, di solito a sinistra. Le persone non hanno il controllo su questi spasmi e, sorprendentemente, possono continuare anche durante il sonno.

Generalmente, lo spasmo emifacciale non è doloroso e non è considerato pericoloso per la salute. Tuttavia, nei casi più avanzati, gli occhi possono rimanere chiusi per un tempo sufficiente a diventare problematici durante la guida, per esempio.

Sia gli uomini che le donne possono sviluppare queste contrazioni facciali, ma le donne, specialmente quelle di mezza età e anziane, sviluppano uno spasmo emifacciale a circa il doppio del tasso degli uomini. La condizione è più comune anche nelle persone asiatiche.

È una condizione rara, riscontrata in circa 11 persone su 100.000.

Tipi

Lo spasmo emifacciale si distingue da altre condizioni nervose e muscolari che interessano il viso perché tende a colpire solo un lato del viso.

Tuttavia, ci sono differenze tra ciò che è considerato tipico per lo spasmo emifacciale e altre forme della condizione.

Uno studio su 215 persone esaminate per spasmo emifacciale ha rilevato che:

- Il 62% dei casi era probabilmente causato da una vena che esercitava pressione sul nervo facciale;

- Il 18% presentava tic che imitavano lo spasmo emifacciale ma non erano realmente esempi della malattia;

- L’11% era dovuto alla paralisi di Bell;

- Il 6% era il risultato di lesioni al nervo facciale;

- Il 2% era legato a cause ereditarie.

Meno dell’1% dei casi è stato causato da danni diretti ai nervi o al sistema circolatorio del cervello.

Sintomi

Il primo segno di spasmo emifacciale è di solito una contrazione nei muscoli della palpebra sinistra. Questi spasmi possono essere così intensi da chiudere l’occhio e provocare la formazione di lacrime.

Se non trattata, la condizione può peggiorare, influenzando sempre più i muscoli facciali. Le contrazioni possono estendersi ai muscoli della bocca, causando una deviazione verso un lato.

Col passare del tempo, tutti i muscoli su un lato del viso possono essere tirati, provocando un’espressione permanente di cipiglio. Alcuni individui possono sviluppare spasmi su entrambi i lati del viso.

Il dolore all’orecchio, un «clic» nell’orecchio e i cambiamenti nell’udito possono essere sintomi associati a questa condizione. In alcune situazioni, si verifica anche perdita dell’udito.

Circa il 13% delle persone coinvolte in uno studio ha riportato una perdita dell’udito. Tuttavia, questa perdita non sembra correlarsi con la gravità dei sintomi di spasmo emifacciale.

I sintomi di spasmo emifacciale di solito si sviluppano tra i 40 e i 50 anni di età.

Le Cause

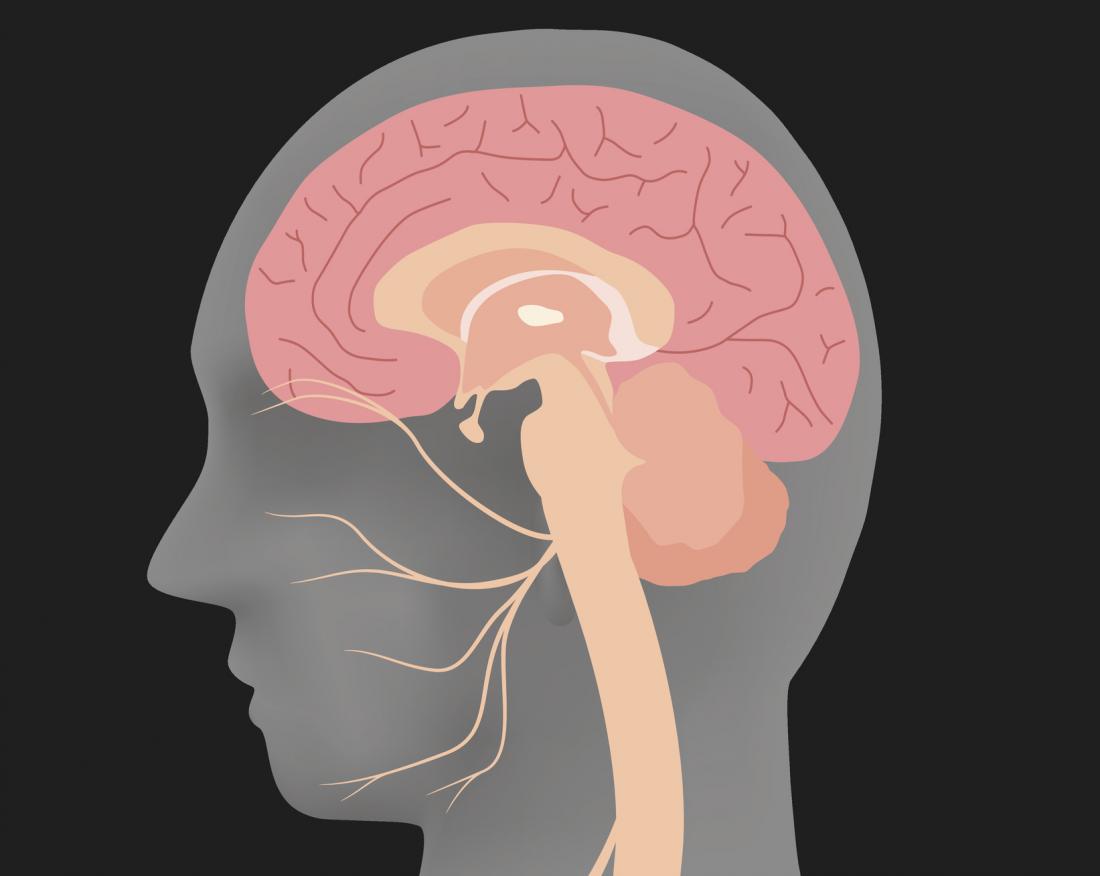

Lo spasmo emifacciale è causato dall’irritazione del settimo nervo cranico, noto come nervo facciale, che controlla i muscoli del viso e trasmette informazioni sul senso del gusto dalla lingua e sensazioni dall’orecchio.

La fonte più comune di irritazione è una piccola arteria che preme sul nervo facciale vicino al tronco encefalico. Altre potenziali cause includono:

- un tumore benigno o una lesione che preme sul nervo;

- grappoli anomali di vasi sanguigni presenti dalla nascita;

- lesioni ai nervi.

Sono stati identificati alcuni casi ereditari di spasmo emifacciale, anche se non sono comuni.

In rari casi, lo spasmo emifacciale è il primo sintomo di sclerosi multipla (SM). In questa condizione, il sistema immunitario attacca il sistema nervoso centrale, causando una serie di sintomi variabili.

Tuttavia, questo è estremamente raro, con studi scientifici che evidenziano solo da 1 a 6 casi su centinaia in cui la SM è stata identificata come causa di spasmo emifacciale.

Nonostante la rarità, i medici devono comunque considerare la SM come possibile causa quando persone sotto i 40 anni presentano spasmo emifacciale.

Diagnosi

I tic facciali sono il segno distintivo dello spasmo emifacciale. I medici osserveranno il paziente e raccoglieranno una storia medica, notando la gravità delle contrazioni e la loro durata.

Successivamente, il medico utilizzerà test di imaging per identificare la causa dell’irritazione del nervo facciale e per escludere la presenza di tumori o lesioni cerebrali. Questi test possono includere:

- imaging a risonanza magnetica (MRI);

- tomografia computerizzata (TC);

- angiografia (arteriografia).

Se i test di imaging non rilevano tumori o lesioni, i medici presumono che la pressione di un vaso sanguigno sia responsabile dello spasmo emifacciale. Tuttavia, questi test non riescono a localizzare il vaso sanguigno che irrita il nervo facciale, poiché i vasi sanguigni sono molto piccoli.

Uno spasmo emifacciale può essere confuso con altri disturbi del movimento che colpiscono il viso, tra cui tic nervosi facciali e spasmi delle palpebre. Queste condizioni interessano aree diverse del viso e non solo un lato, facilitando così una diagnosi accurata.

Prevenzione

Ad oggi, i ricercatori non hanno ancora scoperto un modo per prevenire gli spasmi emifacciali.

Poiché gli spasmi sono involontari, l’unica strategia per prevenire contrazioni muscolari una volta che la condizione si è sviluppata è attraverso il trattamento.

Lo stress, la stanchezza e l’ansia sono stati identificati come fattori che aggravano la condizione; pertanto, le persone che cercano di minimizzare i sintomi potrebbero voler evitare questi trigger, quando possibile.

Trattamento

I due principali approcci per trattare lo spasmo emifacciale sono attraverso iniezioni o interventi chirurgici.

Iniezioni

Le iniezioni di tossina botulinica (Botox) sono utilizzate per paralizzare i muscoli facciali e fermare le contrazioni.

Questi trattamenti sono efficaci per l’85-95% delle persone. Gli effetti durano da 3 a 6 mesi, quindi gli utenti necessitano di trattamenti di follow-up regolari.

Chirurgia

Sebbene la chirurgia sia più impegnativa e invasiva, offre anche un sollievo più duraturo e immediato.

Nella procedura nota come decompressione microvascolare, un chirurgo sposta l’arteria che irrita il nervo facciale e posiziona un cuscinetto per proteggerlo da future compressioni.

Questa procedura è segnalata come efficace nell’85% dei casi ed è particolarmente utile per i giovani e per coloro che si trovano nelle prime fasi della condizione.

Tuttavia, ci sono alcuni rischi associati a questa procedura, con studi che hanno indicato un rischio di perdita dell’udito compreso tra l’1,5% e l’8% a causa dell’intervento chirurgico.

Il trattamento farmacologico da solo non è stato trovato efficace per questa condizione.

Prospettive

Lo stress causato da contrazioni incontrollabili di questa condizione è uno degli effetti collaterali più significativi dello spasmo emifacciale. Tuttavia, poiché le persone possono alleviare i loro sintomi con iniezioni o interventi chirurgici, le prospettive possono risultare promettenti.

È fondamentale che le persone cerchino un trattamento e assumano un ruolo attivo nelle loro cure. Le loro condizioni sono destinate a peggiorare se non vengono trattate, quindi dovrebbero essere informate su tutte le opzioni di trattamento disponibili.

Uno studio ha rivelato che quasi il 50% delle persone trattate da un’équipe medica ha dovuto apprendere dell’opzione chirurgica per lo spasmo emifacciale attraverso le proprie ricerche.

Ricerca e Innovazioni Recenti

Recenti studi del 2024 hanno evidenziato l’importanza di approcci multidisciplinari nella gestione dello spasmo emifacciale. La combinazione di terapie farmacologiche e tecniche di rilassamento ha mostrato risultati promettenti nel migliorare la qualità della vita dei pazienti. Inoltre, nuove scoperte indicano che la stimolazione magnetica transcranica potrebbe rappresentare una via innovativa per trattare i sintomi in modo non invasivo, aprendo la strada a terapie future che potrebbero ridurre la necessità di interventi chirurgici.

È fondamentale continuare a monitorare e studiare questa condizione per comprendere meglio i meccanismi sottostanti e sviluppare trattamenti più efficaci. Le ultime ricerche hanno anche suggerito l’importanza di un supporto psicologico per affrontare lo stress e l’ansia associati, che possono esacerbare i sintomi. Con la crescente consapevolezza e l’educazione, i pazienti possono essere meglio preparati ad affrontare questa condizione e a cercare le opzioni di trattamento più adatte.